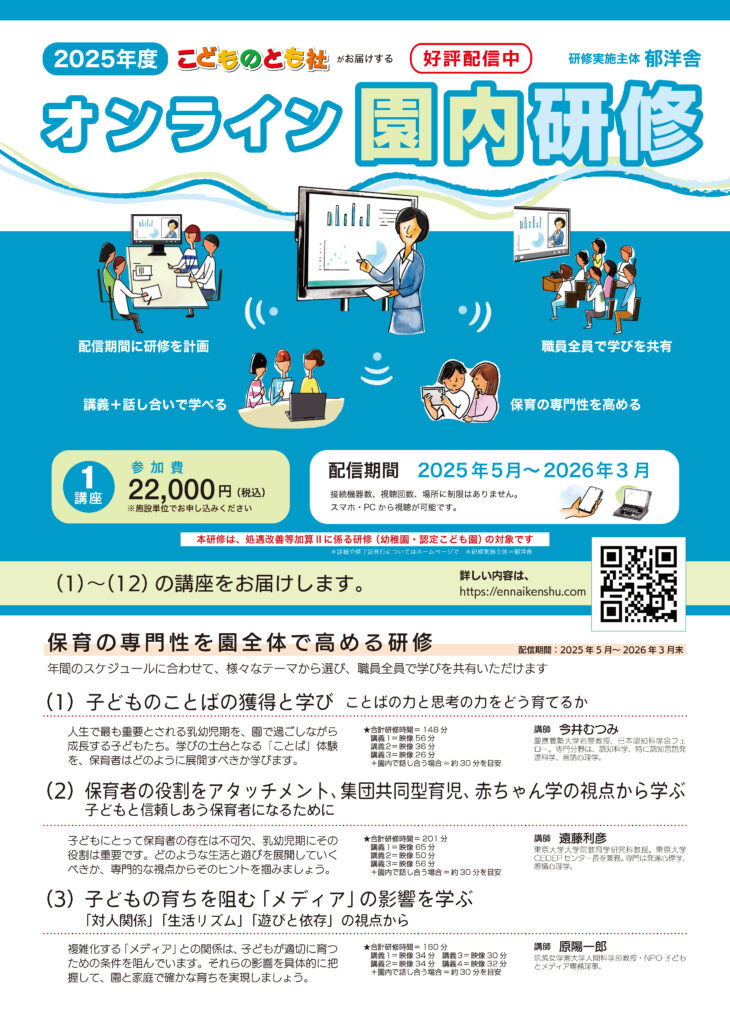

2025年度「オンライン園内研修」

2025年度は、以下の(1)〜(12)の講座をお届けします。

園の年間スケジュールに柔軟に対応できるように、

配信期間を年度中

(2025年5月〜2026年3月末)とします。

様々なテーマから選び、

園内の全職員で学びを共有してください。

2025年度の新しい研修ラインナップ

年間のスケジュールに合わせて、様々なテーマから選び、職員全員で学びを共有してください。

(1)子どものことばの獲得と学び 〜ことばの力と思考の力をどう育てるか(講師 今井 むつみ)

(2)保育者の役割をアタッチメント、集団共同型育児、赤ちゃん学の視点から学ぶ~子どもと信頼しあう保育者になるために(講師 遠藤 利彦)

(3)子どもの育ちを阻む「メディア」の影響を学ぶ〜「対人関係」「生活リズム」「遊びと依存」の視点から(講師 原 陽一郎)

(4)子どもの把握と理解 〜子どもを理解したい保育者のために(講師 高山 静子)

(5)保育の手立て(生活・手順・環境における手順と関わり)について理由と意味を学び直す〜すべての子どもに通じる理解と対応(講師 野藤 弘幸)

好評の研修の再配信

受講できなかった研修を、ぜひこの機会に!

(8) 乳児保育 〜一人ひとりを大切に育てるために(講師 吉本 和子)

※2023年度開催の研修映像の再配信

(9) 育児担当制の保育実践 ~始める、進める、深めるための具体的な手立て(講師 井上章久・井上ゆかり)

※2024年度開催の研修映像の再配信

(10) 環境を通した教育を学ぶ 〜子どもとつくる保育と環境(講師 佐々木 晃)

※2022年度開催の研修映像の再配信

(11) 子どもの発達を支える環境構成 ~「遊びの写真」から保育の知恵を学ぶ(講師 細田 直哉)

※2024年度開催の研修映像の再配信

(12) 発達障害のこどもに対する保育の考え方と取り組み(講師 野藤 弘幸)

※2022年度開催の研修映像の再配信

「オンライン園内研修」は「処遇改善等加算Ⅱに係る研修」の対象です

研修実施主体=株式会社郁洋舎

参加費・配信期間・申込方法・視聴方法

1講座 22,000円(税込)

施設単位でお申し込みください。

配信期間:2025年5月〜2026年3月末日

視聴方法

接続機器数、視聴回数、場所に制限はございません。

施設職員、在園児保護者のパソコンやスマホから視聴可能です。

お申し込み・お問い合わせ

運営事務局 support@ennaikenshu.com

2024年度の研修内容

「オンライン園内研修」が評価される理由

- 園の職員みんなで同じ学びを共有できます。

- 少ない予算と労力で、年間を通した研修を計画できます。

- 講師のスライドなどが見やすく、音も聞きやすいと評判です。

- 普段の場所から、リラックスして参加できます。

- 外部の集合研修への参加を避けて、感染のリスクが低減できます。